飫肥(おび)の穏やかな気候と酒谷川(さかたにがわ)の豊かな清水を贅沢に使用し、

昔ながらの伝統的工法と、最新の技術が織り成す奥深い味わい。

社名でもあり、地元の定番酒として親しまれている「松の露」は、

松の葉から滴る朝露の美しさから命名されました。

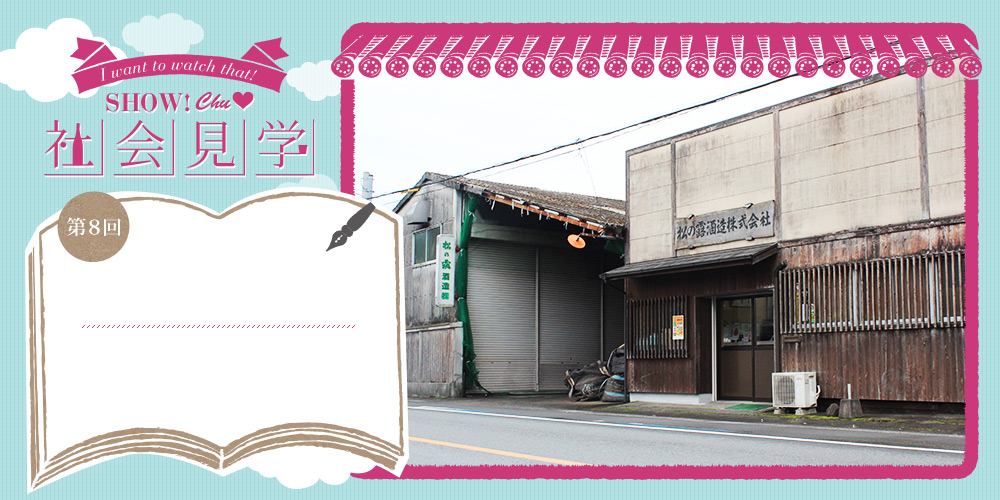

飫肥城の城下町として栄える飫肥の街は、お城への献上品として酒造りが盛んな土地でした。その飫肥の街をぬうように流れる酒谷川のほとりに松の露酒造はあります。創業は江戸末期といわれていて、地元に根差した焼酎づくりが今も続けられています。

芋のカット作業

1回に4tを数人でカットしていきます。非常に堅い芋のため、大量にカットするのは重労働!熟練のスタッフが輪になって、一斉に手際よく芋を処理されます。

専用レーンで運搬

カット後、運搬レーンに流し入れて次の工程へ進みます。ゴロゴロとたくさんの芋が流れていく様は圧巻!

一次仕込みのタンクは、昔地中に埋めた甕で仕込んでいたため、その名残で地中に埋めてあります。上階は麹をつくるドラムが置いてあり、オレンジ色のホースで麹を下階に流し落としています。昔は勘だったものが温度や湿度も全て数値化され、時期に応じて最適な作業をしていくそうです。

麹づくりのドラム

蒸した米を冷やし、麹菌を入れて回転させながら混ぜます。麹菌が繁殖して熱を発するので、高温で菌が弱るのを防ぐためにお湯のシャワーを上から流し、湿った暖かい空気を中に送り、中の湿度を一定に保ちつつ温度を調整します。その後、ドラムを回し全体を混ぜて均一化する作業を行います。

一次仕込みで使用されている麹菌。見学した際に使われていたのが白麹菌で、主流で使っているのは黒麹菌とのこと。

(写真:左)白麹の袋。粉の状態のものが入っています。

(写真:右)黒麹の袋。米粒に黄色の粉を混ぜた状態のものです。

蒸し器

次の二次仕込みで使用する芋を蒸していきます。芋は基本的に黄金千貫(こがねせんがん)を使用しており、一般に出回っているさつまいもよりもでんぷん質が多く、より焼酎にむいた品種だそう。「黄金を千貫積んでも値打ちのある芋」とも言われているようです。

より酒質を安定させるため、ほかの蔵元に先駆けていち早く機械を導入されています。決して機械まかせというわけでなく、経験を積んだ蔵人が状況を充分に考慮して調整するそうです。地元の方はもちろん、全国に愛される「伝統」と「革新」の織り成す一雫を楽しむことができる焼酎が揃っています。

二次仕込み

蒸した芋を砕いて混ぜます。芋焼酎は繊維質が多いため、ガスが中で抜けず液体に絡まって噴き出します。飛び散った醪(もろみ)は酸が強く、塗装やコンクリートも溶かしてしまうそう。甕と似た仕組みのタンクで、自然に対流が起こりやすくなるよう底が丸くなっています。

蒸留機

一階にある蒸留機。二次仕込みが終わったものを流し混んでいます。この後、原酒を貯めておくタンクで熟成させ、品質に更に磨きをかけていきます。

仕込み用芋の準備

運搬レーンで運ばれてきた芋を水洗いし、カット作業の準備をします。

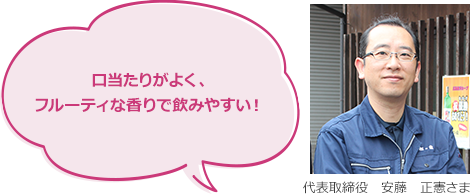

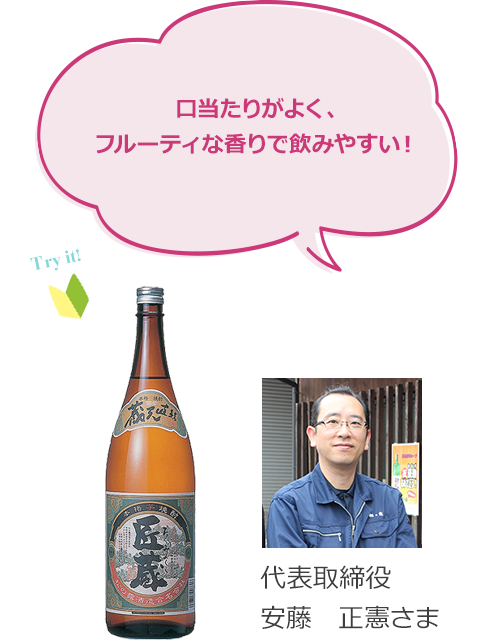

「日南こだわり焼酎会」の加盟酒販店が企画開発し、日南地区の加盟店でいただける限定焼酎です。これまでの焼酎が持っている風味を損なわず、さらに飲みやすく、のど越しの良い味を追求し完成しました。