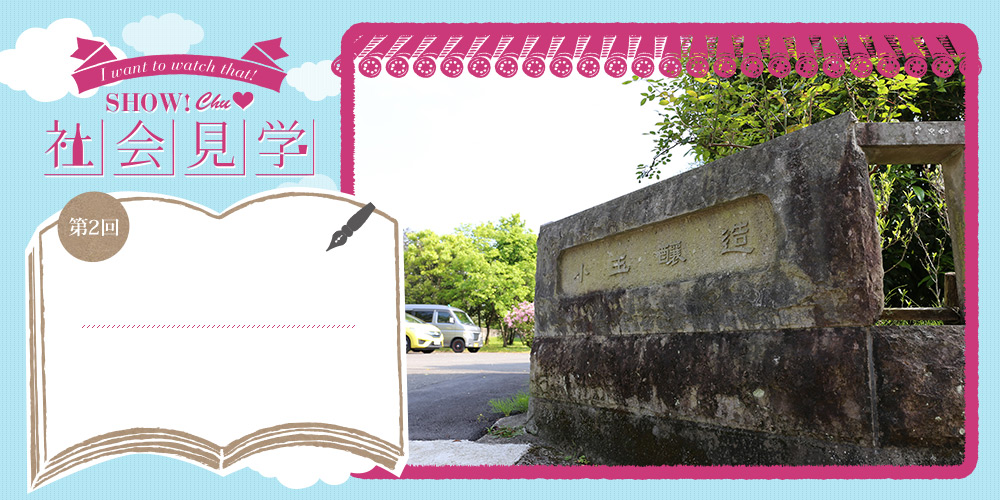

その昔、伊東氏5万1千石の城下町として栄えた 飫肥藩。

歴史を感じる石垣や漆喰の塀が残る町並みの中に

小玉醸造のしっとりとした門構えがありました。

小さな蔵なので、と、あらゆる工程ができるだけ機械に頼らず、手作業で進められていました。

麹作りの最初の工程から全てを手作業で行っている焼酎蔵は宮崎県内で3蔵。その中でも唯一、芋焼酎を製造している蔵だそうです。

できあがった焼酎を一本ずつ瓶に詰め、ラベルを一枚ずつ貼る姿からは、焼酎に対する深い愛情を感じます。

やさしい木洩れ陽に時間の流れがゆるやかに感じる静かな佇まい。

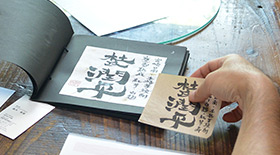

【杜氏潤平】のどっしりとした文字がひときわ目を引きます。

一番最初につくられた【杜氏潤平】

ラベルになる文字はご縁のあった書家先生に何種類も書いて頂いた中から選んだそう。

貴重な手書きの原本は大切に保存されています。

お米を蒸す甑(こしき)。お米を洗って水分を吸わせたものを入れ、帆布をかけて蒸気で吹き上げます。

放冷機で蒸したお米の温度を下げ、麹つくりの部屋(室)に持っていきます。

原料比はお米1:芋5。お米はすべてコシヒカリ、ヒノヒカリなどの宮崎県産。米200kgに対し芋1000kg(1t)です。

焼酎蔵で放冷機を持っているところは少ないそうです。

蔵ごとに個性のある蒸留機。材質が銅や木樽の蔵も。

原料の特性や麹づくりはもちろんですが、蒸留機も味、特性の大きなポイントになります。常圧系統は原料の特性が出やすく、減圧蒸留のはきれいな味。

小玉醸造はスタンダードな蒸留機で酒質バランス型。

タンクにもろみと水、蒸して砕いた芋をいれ、二次発酵がスタートします。一晩たつと発酵が進むので別のタンクに移し、小分けにしてさらに発酵を促します。大きなタンクで1.8リットル25度で約500本分、小分けのタンクに移すとその半分の250本です。

外気に影響されると味が変わってくるため、慎重に温度管理されています。

こだわりの麹を一から手作業でつくる「室(むろ)」は全て杉でできていて、木の良い香りがしました。

湿気も帯びやすいので手入れや管理もなかなか大変で、定期的に張り替えを行うそうです。

一次室で酵母菌を種付けした後、二次室で少しずつ箱に小分けにして麹菌がしっかり付くようにします。

室(むろ)から麹をおろす投入口。

普段はしっかり蓋がされていて、秘密の扉の様です。

ずらりと埋め込まれた甕。

室から移された麹に酵母と水を加えて発酵させ、もろみをつくります。

毎年夏に登場する季節商品です。2016年版は新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を採用し、フローラルな香りとバランスの良い柔らかい甘みを味わえます。おすすめの飲み方は、夏らしく「ロック」か「水割り」! 20度焼酎なので気軽に楽しんでいただけますよ。

(左)杜氏・金丸潤平さん

(右)蔵長・工藤洋愼さん

無垢材をふんだんに使った店内でとても温かみがある雰囲気。天然のテクスチャが居心地良く、ひとりでも気軽に食事ができます。

旬の食材を使ったメニューも豊富と評判です。